武科大網訊 近期,我校耐火材料與冶金國家重點實驗室先進材料研究團隊在能源材料與器件研究領域取得了系列重要研究進展。

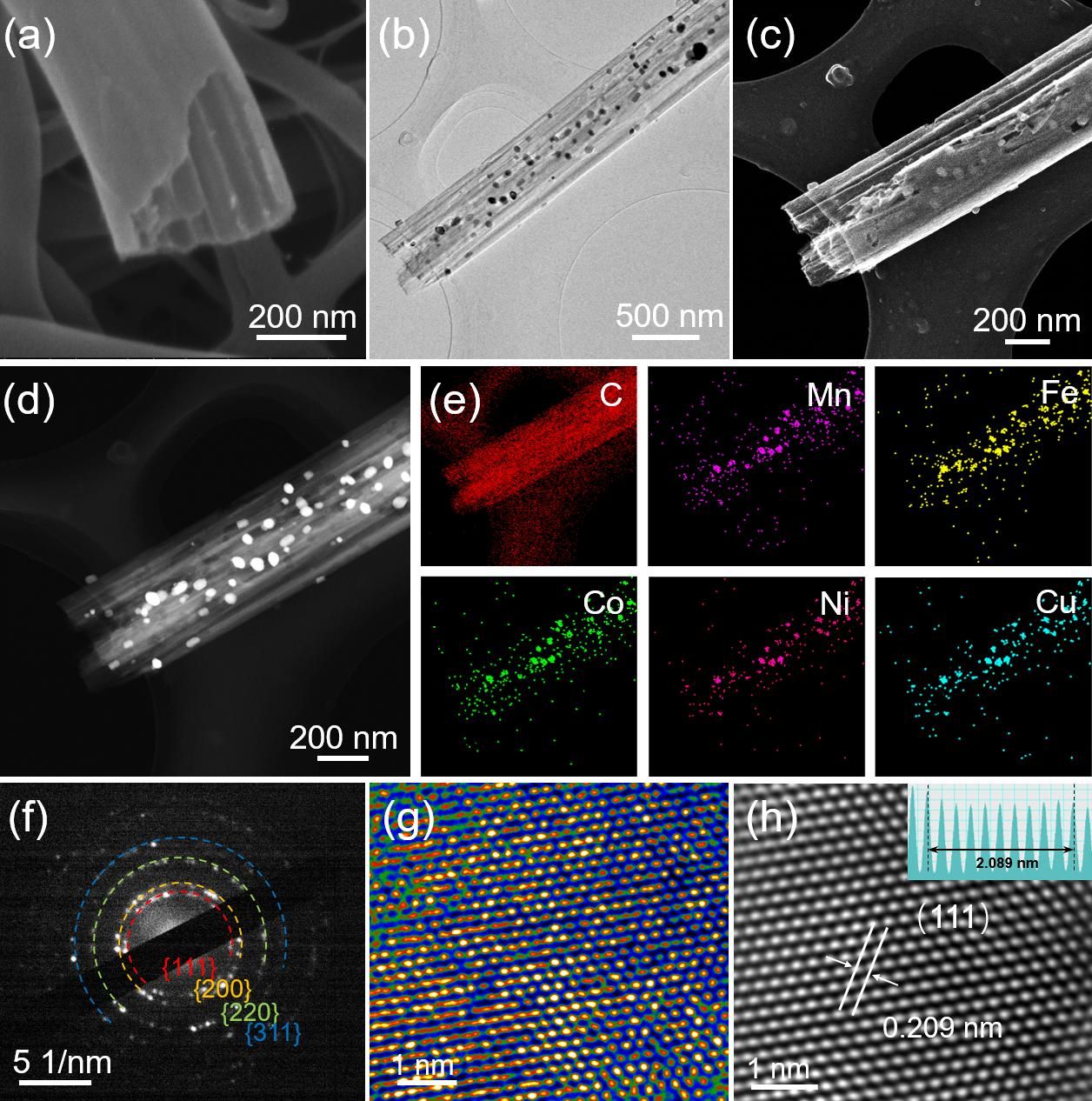

目前有關硫氧化還原催化的研究主要集中在多硫化鋰(LiPSs)的吸附和催化轉化上,忽略了對催化劑電子結構的調控,包括“電荷轉移”和“軌道相互作用”在內的電子結構均對催化劑的吸附和催化性能有著顯著影響。因此,本團隊設計并合成了高熵合金納米顆粒修飾的多通道碳納米管復合催化劑(MnxFeCoNiCu/MCCFs,圖1),以其作為宿主材料研究了催化劑催化活性與其表面電子結構之間的關系。在此基礎上,結合密度泛函理論計算和實驗結果,證明通過“本征電子轉移-補充機制”可以調控催化劑表面的電荷分布,改善其多電子反應性能,實現吸附和解吸之間的平衡。Mn1.00FeCoNiCu/MCCFs組裝的電池具有938 mAh g?1的高比容量,在1.0 C的電流下循環500次后,其容量衰減率僅為0.013%每圈。

研究論文“Regulating the Electronic modulation Configuration of MnxFeCoNiCu High entropy alloy for Reliable Sulfur Redox Kinetics”,在線發表于材料科學領域國際頂級期刊Applied Catalysis B: Environment and Energy上(2024年影響因子20.2,論文鏈接DOI: 10.1016/j.apcatb.2024.124788),我校材料學部2023級博士研究生于英杰為本文第一作者,耐火材料與冶金國家重點實驗室雷文副教授和張海軍教授為本文共同通訊作者。

SiOC因具有可調的結構組成、高的可逆容量和體積膨脹小等優勢被視為下一代鋰離子電池陽極的候選材料之一,但其也存在比表面積較低和導電性不足等缺點,制約了該材料的進一步發展。本團隊通過簡單的水熱摻雜合成策略,成功制備了氮元素摻雜的空心多孔SiOC球形顆粒(Hp-SiOCN,圖2),不僅有效提高了其導電性,增大了離子/電子在電極材料中的遷移速率;而且還在SiOC中形成了大量的缺陷,為電化學反應提供更多的活性位點。密度泛函理論計算結果表明,N原子可以與SiOC中的Si或者C形成化學鍵,氮摻雜的SiOC對鋰離子有著較強的吸附能力。以Hp-SiOCN為鋰離子電池的負極材料時,在0.5和1.0 A·g-1的電流密度下分別循環300和500圈后,其可逆比容量仍能保持在487和412 mAh·g-1,遠高于未摻雜的Hp-SiOC。

研究論文“Collaborative Hollow Porous Structure Design and N Doping to Achieve a Win-Win Situation of "Stable" and "Fast" Lithium Battery”,在線發表于材料科學領域國際頂級期刊SusMat上(2024年影響因子18.7,論文鏈接DOI: 10.1002/sus2.257),我校材料學部2021級博士研究生李可琢為本文第一作者,耐火材料與冶金國家重點實驗室雷文副教授和張海軍教授為本文共同通訊作者。

鈦基復合材料因具有優異的耐化學腐蝕性、高的結構穩定性和較低的晶格應變,在超級電容器和金屬離子電池等多功能電化學儲能領域有著廣泛的應用前景。然而,鈦基超級電容器通常面臨幾何形狀簡單、比表面積有限以及活性位點密度低等問題,難以滿足小型化和集成化設備的需求。因此,本團隊先采用選區激光熔化(SLM)技術制備了具有復雜形狀的鈦陣列基體,再對其進行了表面納米化改性處理,成功制備了具有分級多孔結構和高比表面積的三維Ti/TiN納米管陣列復合材料(Ti/TiN NTAs),系統研究了不同SLM工藝條件對Ti/TiN NTAs微觀結構及超級電容器性能的影響(圖3)。得益于Ti/TiN NTAs復合材料三維幾何結構、分級多孔結構和異質結效應的協同作用,所制備的超級電容器具有優異的電容性能(134.4 mF/cm2)、高的功率密度(4.1 mW/cm2)和良好的循環穩定性(3000次循環后,比電容保持率為80.2%)。

研究論文“Laser Additive Manufacturing of Three-Dimensional Ti/TiN Nanotube Arrays with Hierarchical Pore Structures and Promoted Supercapacitor Performances”,在線發表于納米材料領域國際頂級期刊Nano Letters上(2023年影響因子9.6,論文鏈接DOI: 10.1021/acs.nanolett.4c01633)。我校材料學部2021級碩士研究生呂俊毅和2017級碩士研究生劉杰為本文共同第一作者,耐火材料與冶金國家重點實驗室劉江昊副教授和張海軍教授為本文共同通訊作者。

上述研究工作得到了省部共建耐火材料與冶金國家重點實驗室、國家自然科學基金等項目資助。本年度至今,先進材料研究團隊已在Advanced Materials(1篇)、Energy Storage Materials(1篇)、Applied Catalysis B(1篇)、SusMat(1篇)、Nano Letters(1篇)、Chemical Engineering Journal(4篇)、Journal of the European Ceramic Society(4篇)等國際知名刊物發表接受SCI文章30余篇。(材料學部)

【關閉】