武科大網訊 近日,我校化學與化工學院/核磁共振與分子科學交叉研究院鄭安民教授團隊與大連理工大學/西湖大學院士孫立成團隊合作,在《ACS Catalysis》發表了題為“Origin of Disparities in Water Oxidation between Amorphous and Crystalline Electrocatalysts”的論文(DOI: 10.1021/acscatal.4c07903)。該研究通過對比非晶態和晶態CoOOH在電催化水氧化反應(OER)中的性能差異,揭示了非晶態催化劑在OER過程中表面重構的機制及其對催化性能的影響,為理解非晶態催化劑在電催化水氧化反應中的獨特行為提供了新的視角。論文通訊作者為范科、鄭安民和孫立成,我校為論文第一單位。

電化學水分解在可再生能源制氫中扮演著重要角色,然而,陽極的氧析出反應(OER)動力學緩慢是這一過程中的主要瓶頸。近年來,非晶態催化劑因其無序的長程結構和豐富的缺陷位點,展現出優異的OER性能。然而,非晶態催化劑與晶態催化劑在OER性能上的差異機制尚不明確。為探討這一問題,范科教授通過電化學沉積法制備了非晶態CoOOH(A-CoOOH)和晶態CoOOH(C-CoOOH)電極,并系統研究了它們的OER性能。

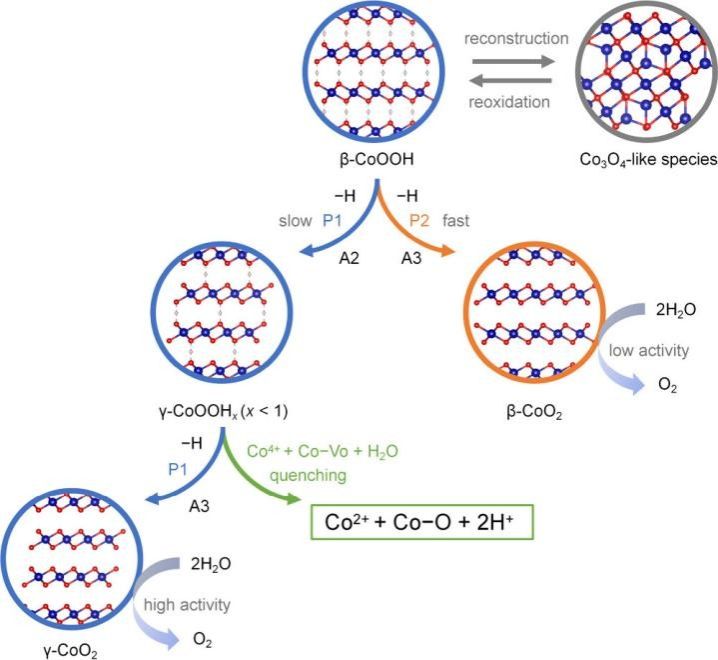

研究結果表明,非晶態CoOOH在初始階段具有更多的活性位點,但每個位點的本征活性較低。隨著OER反應的進行,非晶態CoOOH的本征活性逐漸提升,最終接近晶態CoOOH的水平。通過原位表征和電化學分析,團隊提出了雙路徑重構模型來解釋CoOOH的催化行為。研究發現,催化劑的活性位點本征活性由兩種重構路徑主導,非晶態和晶態CoOOH的活性差異源于OER過程中兩種路徑的比例不同。此外,非晶態催化劑中Co4+與氧空位的淬滅反應促進了表面重構,進而提升了催化劑的結晶度。

該研究不僅為非晶態催化劑的表面重構機制提供了新的理解,還為優化電催化水氧化反應中的催化劑性能提供了理論指導。(化學與化工學院)

原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acscatal.4c07903