記者 程毓

1月16日,湖北省土木建筑學會公布首屆湖北省優秀青年建筑師名單,我校城市建設學院城鄉規劃系主任劉偉毅名列其中。他表示,此次得到學會專家的認可,是對自己的鼓勵和鞭策,感謝學校和學院多年來的關心支持。

劉偉毅,工學博士,副教授,碩士生導師。他長期扎根基層,聚焦城鄉民生問題和社會關切,致力于中小型文化建筑、教育建筑設計與改造,鄉村建設公益性設計實踐與城市更新研究。近日,記者采訪了這位熱愛專業,努力踐行知行合一的優秀青年建筑師。本文講述他將人文情懷融入設計實踐的幾個小故事。

為校史增添榮光——

推動鄭位三故居陳列布展實施落地

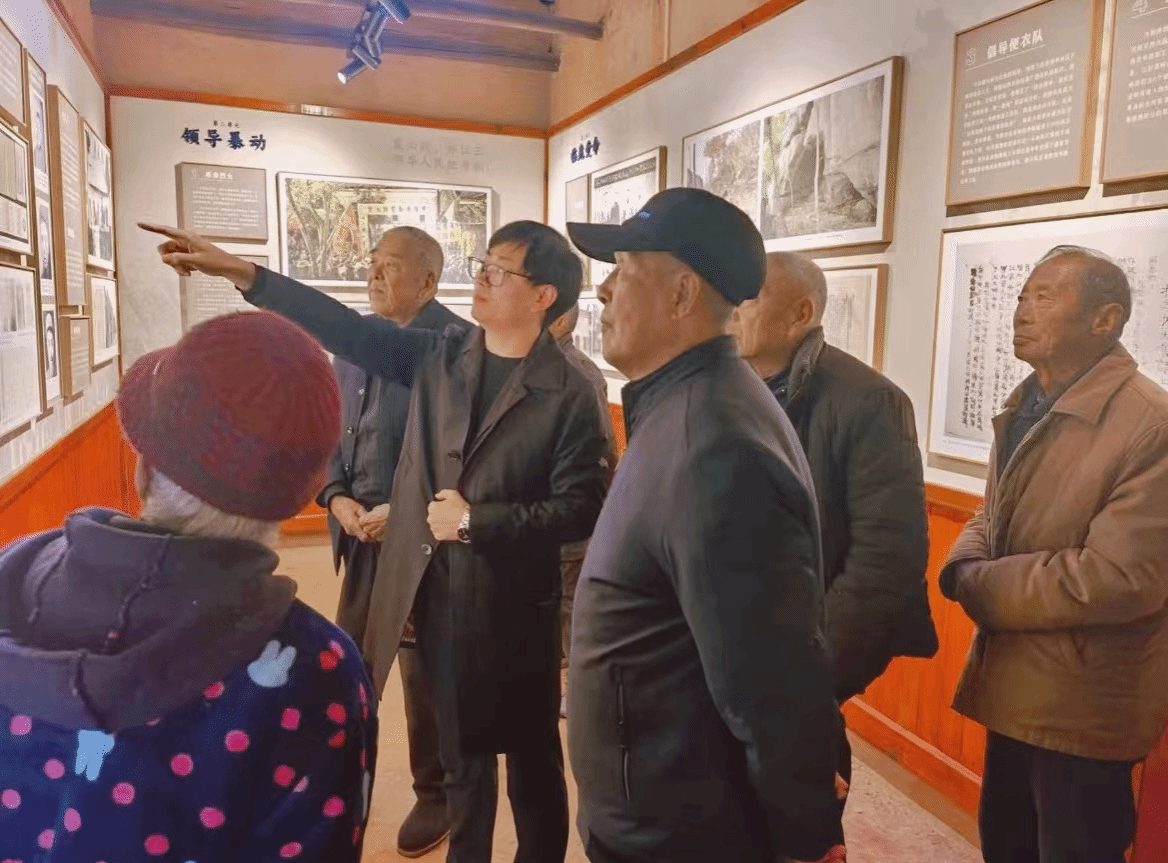

“劉教授做成了我們多年想做,但沒有做成的事!”2023年11月7日,“鄭位三事跡展”在紅安鄭位三故居開展,縣領導在開展式上說。該展由劉偉毅帶領師生團隊設計建成,用珍貴的歷史圖片、作戰手稿、革命故事等,圖文并茂地展示鄭位三的生平事跡。

當天,村里八九十歲的老人來了。一位老太太拄著拐杖,邊看展覽邊念叨:“這個事辦得好啊!”鄭位三的外甥特意前來,鄭位三故居就是他出生的地方,展出的史料中一部分內容他曾見過,也有很多他未曾知曉的文字,“展覽很好,我非常激動”。

鄭位三是鄂豫皖革命根據地的主要創始人之一,也是我校校友。之前,在故居里,只放著兩個舊相框和幾件舊家具。2023年6月,劉偉毅來實地參觀,村支書對他說:“多次有單位說要來建,但十多年過去了,沒人真正做。”他毫不猶豫地接下了這個活,心里想著,為校史增添榮光。

沒有當地的地形圖,沒有現成的史料。他每周往返紅安三四次,帶著團隊實地勘測、查詢文獻。他們走訪相關部門查閱鄭位三的史料,收集了三百多張照片,按照程序組織專家評審論證,最終高質量地完成了陳列布展大綱及設計方案。

因為故居是省級文物保護單位,為防止建設性破壞,他們堅持“最小干預”原則,創新性地使用木方獨立結構支撐體系,巧妙地把一張張展板立起來。歷時三個月,他們克服了重重困難,終于完成了故居的整修和布展工作。

鄭位三故居不僅成為當地的紅色教育基地,也成為我校紅安革命教育40周年的重要成果——武科大“大思政課實踐教學基地”“大學生思想政治教育基地”“鄉村振興實踐教育基地”在村里掛牌。

此舉僅僅是開始。最近兩個月,村支書經常和劉偉毅視頻,商討鄭位三故居前的文化廣場及村民活動中心修建問題。建設費用是當地領導見到劉偉毅團隊建成的鄭位三事跡展后,專門撥給村子里的,“武科大為村子辦了實事,我們當地也應該盡點心”。

“我們還要用高校智慧和力量建設村子,讓村民生活得更好。”現在的他,只要一有空就前往馬鞍山村,繼續推動當地的“和美鄉村”建設。

為鄉村變得美麗——

扎根基層開展鄉村振興規劃建設

早在十年前, 劉偉毅就開始關注鄉村建設。他發現,不少村子的村民在城里掙了錢,就回鄉拆房建房,對農村造成了建設性破壞,“很多老屋是有價值的,鄉土氣息需要保護”。

2015年,受通山縣大畈鎮委托,他協助學院伍昌友教授做白泥村美麗鄉村建設規劃。當時,村子里保留有一座老宗祠,還有多組老屋,因年久失修,破敗不堪,令人痛惜。

他和城建學院設計團隊對村民進行問卷調查,詳細梳理村子的歷史文化和村民的生活需求,確保建設規劃方案“一張藍圖繪到底”。之后,整治環境、建設村民文化廣場、引入特色產業……在他們多年的持續推動下,現在的白泥村成了遠近聞名的美麗鄉村,成功獲評中國傳統村落。當地領導評價說:“武科大設計團隊規劃接地氣,做事求真務實!”

“文化活化了,鄉村才有靈魂;產業興旺了,鄉村才有持續的生命力。”劉偉毅說。近年來,他注重“產學研用”深度融合,在鄉村完成了一批研究性設計項目實踐。武漢市黃陂區羅漢寺街的“一站式”鄉村公共空間系列就是其中的代表。

這個空間系列基于鄉村鄰里守望的精神向度,以“公共空間+”為設計理念,集鄰里互助點、公交站點、村民議事廳、村史文化長廊、留守兒童活動場地、公廁等空間于一體,重新定義了鄉村公共空間的內涵,為村民自主開展各類鄉村公共活動提供了可能性,探索出了“鄉村空心化”背景下,鄉村公共空間建設和可持續運營的可行性途徑。 “一站式”公共空間建成后,受到專家、領導和村民的一致好評——實用、經濟、耐看!

“鄉村振興規劃建設,就是要讓鄉村和諧美麗起來,讓村民有切實的獲得感、幸福感。”在鄉村開展規劃建設實踐雖然艱辛,但劉偉毅樂此不疲。他還希望通過校地結緣,搭建大學生鄉村建設實習實踐基地平臺,為鄉村建設注入青年思想、青年力量,以“工匠精神”彰顯武科大新時代規劃擔當。

為生活更加美好——

營造未來社區文化教育創新場景

位于海口海甸島的凱斯妙教育中心,也是劉偉毅的作品。該中心在一所老舊幼兒園基礎上改造而成,是集學習、生活、環境教育于一體的兒童成長教育社區。

三年前,這里建筑陳舊、設施簡陋、冷冷靜靜,一位朋友向凱斯妙的業主推薦了劉偉毅。他實地勘測后提出:“理想的社區應該是成長性的,充滿趣味性的,每個人都能在社區找到自己的歸屬地,每個人都樂在其中,感受到社區的美好。”

他采取“以退為用”的技術策略,拆除圍墻,讓中心與社區共享庭院;增設外廊,引入社區公益書吧,使得原本封閉的空間得以激活,最大程度地兼顧了業主的商業利益和社區的公共利益。建成后,深得周邊居民的喜歡。大家愛來這里,看看書、聊聊天。人氣起來了,中心也火了。業主見狀,一個勁地夸他有遠見。

該中心的室內設計也超前,以公共空間為主,不同年齡的青少年自由活動,實行“混齡教育”。孩子們在運動區做游戲,在帳篷區聊天,在閱讀區看書……處處都是孩子們學習生活的樂園。上下樓的連接處,做成一邊樓梯、一邊滑梯,每天充滿親子游戲的歡笑聲。

從遠看,該中心就像一艘耀眼的大船。“我們做的就是‘為愛護航’。”劉偉毅介紹。改造完成后,慕名來參觀的領導、同行和打卡的游客絡繹不絕,該中心成了當地的熱門打卡點。

從事建筑設計十多年來,劉偉毅堅持多學科知識的融合,將規劃、建筑、景觀一體化創新設計,注重將人文情懷融入設計實踐之中。在城市、鄉村、社區、校園,都留下了他精心設計的建筑作品。