武科大網訊 近期,我校化學與化工學院高天副教授團隊在單分子納米新藥領域取得重要研究進展,以武漢科技大學為唯一通訊單位,在國際權威學術期刊《Chemical Science》(英國皇家化學會旗艦期刊)上發表題為“A Single-Molecule Graphene Quantum Dot: A Novel Efficient Photosensitizer for Photodynamic Cancer Therapy”的高水平研究論文。團隊成員陳錦濤為第一作者,高天為唯一通訊作者,我校核磁共振與分子科學交叉研究院及化學與化工學院為論文唯一通訊單位。

納米藥物性能優異、潛力卓越,但其復雜的微觀結構仍是臨床應用的巨大挑戰。

該研究成功合成了一種具有明確分子結構的親水性單分子石墨烯量子點(HPGQD)。打破了傳統石墨烯量子點(GQDs)結構復雜、難以精準調控的瓶頸,創新性采用有機合成策略,以單苯環分子為前體,實現了原子級可控的GQDs制備,其核心包含132個平面sp2共軛碳原子。這一突破不僅填補了有機與無機化學在納米材料合成中的鴻溝,更為碳納米材料的臨床應用掃清了結構不確定性的關鍵障礙。

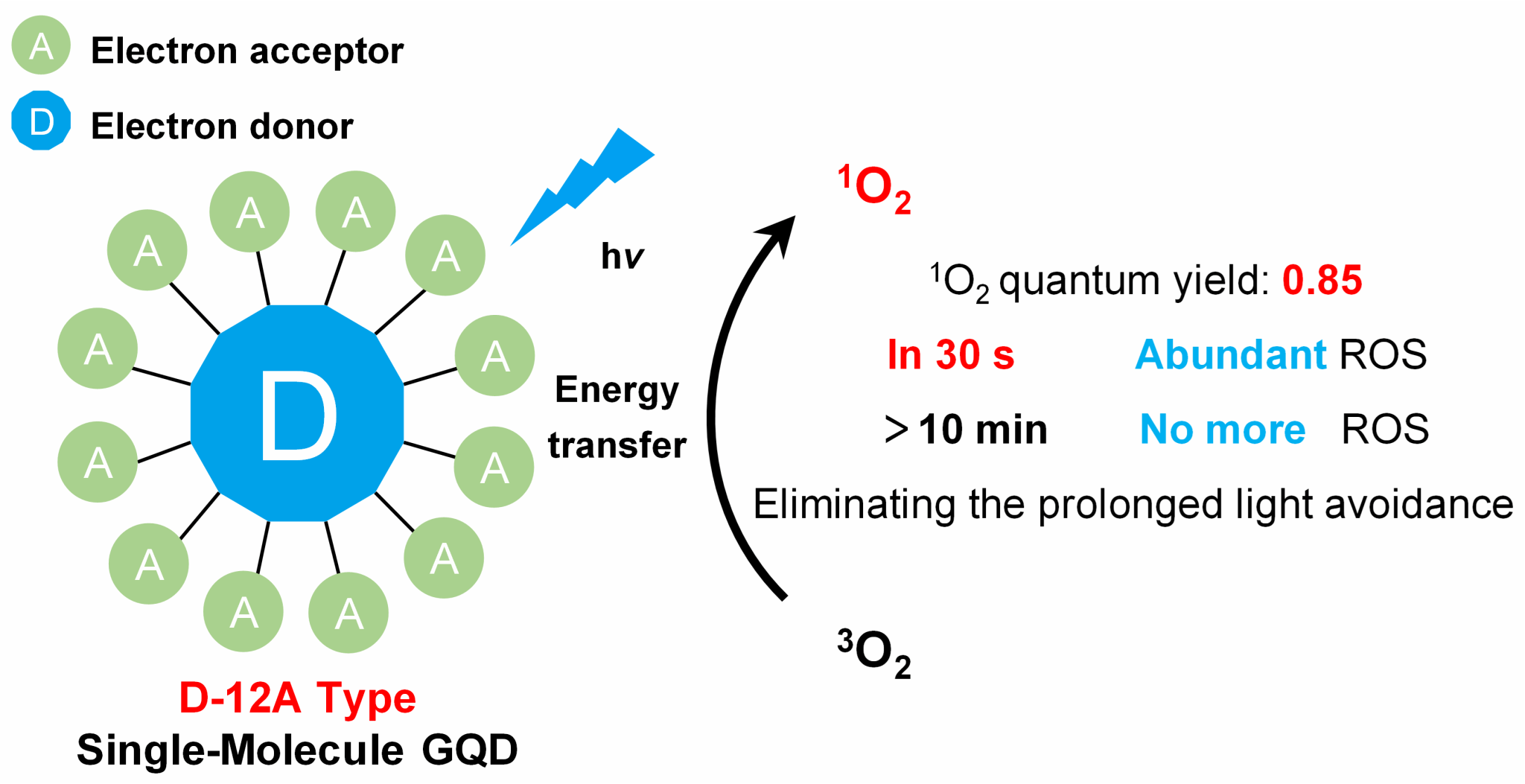

HPGQD的獨特D-12A結構(1個大型電子供體中心與12個電子受體)賦予其卓越的活性氧(ROS)生成能力。其單線態氧(1O2)量子產率高達0.85,遠超傳統光敏劑;在光照下30秒內即可快速產生大量ROS,且10分鐘后自主清除。這一特性從根本上解決了現有光動力療法(PDT)中患者需長期避光的臨床痛點,大幅提升治療的安全性與患者依從性,為PDT技術的實用化邁出關鍵一步。

HPGQD在細胞與動物體內均可發出明亮熒光,且表現出良好的PDT抗腫瘤效果,對腫瘤細胞的IC50低至0.22 μmol L-1,對裸鼠腫瘤的抑制率達71%。同時,其安全性良好,治療過程中對實驗動物的體重、臟器及血液系統無明顯影響。這一“高效低毒”的特性,使其成為兼具診斷與治療潛力的新型納米光敏劑,為癌癥的精準診療提供了全新工具。

該研究不僅開創了單分子碳納米材料的設計與合成策略,更推動碳納米材料向臨床應用加速邁進。HPGQD的成功研發為納米治療領域樹立了新標桿,其明確的分子結構、超高單線態氧量子產率及優異的抗腫瘤效果,標志著碳基納米光敏劑設計進入原子精度時代,有望改寫癌癥光動力治療的現有格局,為下一代納米藥物的開發與臨床轉化開辟了全新路徑。

上述工作得到了國家自然科學基金(22403072)、湖北省人才計劃(2021)、湖北省教育廳(Q20231103, B2021014)、武漢科技大學科研基金(1050029)和煤轉化與新型炭材料湖北省重點實驗室(WKDM202110)的大力支持。

高天團隊聚焦發光碳納米材料創新設計與應用拓展,近年來相關高水平學術論文鏈接如下:

https://doi.org/10.1039/D5SC03226A

https://doi.org/10.1002/adom.202400458

https://doi.org/10.1002/adom.202301470

https://doi.org/10.1039/D3GC02702C

(化學與化工學院)